2021年正进入倒计时,2022年正扑面而来。

自2022年1月1日始,实施了27年之久的合资汽车股比限制将正式终结。

世界最大的汽车市场将正式进入完全自由竞争的时代。

昨天(12月27日),国家发改委、商务部正式发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》。按照规定,新政将自2022年1月1日起施行。

与2020版相比,2021年版全国和自贸试验区外资准入负面清单进一步缩减至31条、27条,压减比例分别为6.1%、10%。

其中汽车制造领域的主要变化是:取消乘用车制造外资股比限制,以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。

该政策的推出意味着,汽车外资投资将全面开放,而合资车企将不得不做出维持现状或改变股比的终极选择。

这一新闻本应是世界汽车产业的大事,但当这一切真正发生时,无论中外都已波澜不惊、水波不兴。

2021年是中国加入 WTO 20周年,在这一年的尾巴终于对外资全面开放了汽车产业。

在汽车产业全面开放的大背景下,2021年既有宝马控股华晨宝马之后,华晨集团因利润大减沦落至被宝马反向收购的一幕。

也有东风汽车集团退出退出与悦达、起亚三方成立的东风悦达起亚合资公司的戏剧性收场。

而在今年12月13日,北汽集团宣布在2019年持有戴姆勒股份公司9.98%股份超过李书福控制的吉利成为戴姆勒第一大股东。

而戴姆勒集团同时持有北京汽车9.55%的股份,以及北汽蓝谷2.46%的股份。

交叉持股正成为国外品牌与中国本土品牌强化合作的新方式。

而仅仅在五年前,德国大众与一汽集团关于股比调整的谈判甚至惊动了两国总理。

五年间,中国汽车市场已实现了有进有出,不再是剃头挑子一头热,中国本土品牌不再依赖在国外品牌的产品上躺赢。

而不少国外汽车品牌在中国市场上也面临难寻合作伙伴的尴尬。

中国自主品牌的成长壮大让其在合资企业中的话语权正日渐提升。

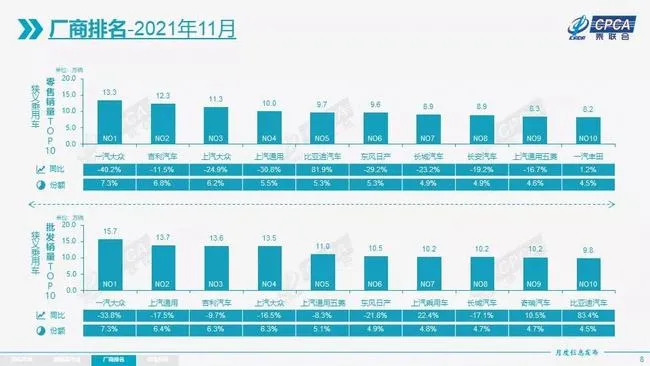

据乘联会公布的11月乘用车厂商排名,排名前十中有5家自主品牌,包括吉利汽车、比亚迪、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱5家。而吉利汽车超过上汽大众位居厂商排名第二,结束了南北大众占据排名冠亚军的局面。

在今年7月自主品牌市场份额重回40%之后至11月超过44%,而南北大众合计份额仅在13%创下历年最低,而丰田、本田的四家合资公司中只有一汽丰田进入厂商排行前10,位居第十,其余三家并未进入。

而韩系品牌的弱势,东风退出东风悦达起亚是表象之一,今年5月北京现代将闲置了两年的原本旗下排名第一的北京现代第一工厂以60亿元出售给了造车新势力理想汽车。

另有消息称,北京现代旗下的重庆工厂也处于停产状态。

五年间,中国汽车市场天番地覆,国外品牌与中国本土品牌正攻守变换。

而更积极的变化则是中国汽车品牌出海更为积极。

传统品牌奇瑞、上汽大通海外业务已成利润的主要支撑点,而长城汽车已经俄罗斯建厂,而新创立不足7年的造车新势力小鹏汽车、蔚来、爱驰已开始了在欧洲出口的历史。

蔚来联合创始人秦立洪在刚刚过去的Nio Day上提及会不会在欧洲设厂时表示:“看出海的发展,一步一步来,所有可能都在考虑中。”

中汽协发布的数据显示,2021年前11个月中国汽车累计出口量达179.3万辆,同比增长1.1倍。其中,11月出口量高达20万辆,同比增长59.1%。

形势比人强。

我国在国家产业政策上对本土品牌的保护形成文件始于1994年出台的《中国汽车产业政策》。

该政策对合资股比作出严格了限制,规定外资车企最多只能与两家国内车企合资,且在合资企业中的股份不得超过50%。

这一政策被解读为市场换技术。

但在很长一段时间内,一直有批评声音认为中国市场开放了,却没有换来技术。

这其中的历史性转折点即在于中国政府在2017年即确立了推动汽车产业走纯电动化的技术路线。(详见:《工信部两天连出三份文件,中国汽车产业除了纯电动车再没有第二条路可走》)

新造车运动激活了中国的汽车产业。正是在这之后的2018年,国家相关部门确定了2022年全面放开汽车产业股比的政策。

根据2018年国家发改委、商务部正式对外发布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,汽车行业分类型实行过渡期开放,2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。

▲2017年6月1日,江淮与大众正式签署合作协议,双方将共同出资成立专注于新能源汽车领域的合资公司。

股比不超过50%,合资企业不超过两家是不是保护了中国本土品牌有正面的例子也有反面的例子。

这一政策有争议但也并非毫无根据。

最鲜明的例子则是首开合资股比限制先河的华晨宝马。

2018年10月,华晨汽车以290亿元向宝马出售华晨宝马25%的股权,宝马以75%的股比控股了华晨宝马,双方股权调整事宜原定于2022年完成。

但在2021年一季度,华晨汽车被曝总负债1226.75亿元,其中流动负债占比78%,资产负债率69.93%,进入破产重组境地。

而在今年8月,宝马(中国)拟以16.33亿元收购“中华”品牌汽车生产相关部分资产及华晨制造100%股权。

而在12月21日,华晨雷诺金杯员工被曝工资停发,合资公司CEO已回法国休假。

股比的变更直接导致了中国首家海外上市车企华晨的崩盘。

而2018年另一件有标志意义的事件即是特斯拉上海工厂落地,这是中国境内第一家由外资独资建厂的汽车企业。

这之后,中国汽车市场迎来资本与新能源结盟狂飙突进的年代。

2020年12月,大众完成对其在华第三家合资企业江淮大众的增资控股达到75%,江淮大众从此更名为“大众汽车(安徽)有限公司”。

2021年1月,奥迪一汽新能源合资项目落地长春。在该新能源合资公司中,奥迪及大众汽车集团将持有60%股份,一汽集团则持有40%股份。

实现了与一汽大众奥迪股比的另一种平衡。

同年,上汽奥迪首款车型奥迪A7L上市。

一个需要提及的变化是,汽车产业政策的放开,最大的受益者事实上是中国的民营资本和民营品牌。

没有产业政策的放开,汹涌澎湃的新造车运动不会兴起。

而吉利、长城、比亚迪也不会在这五年间获得如此直线式的增长。

自中国宣布放开股比限制和合资数量限制之后——

2018年7月,长城与宝马签署合资协议打造光束汽车项目;

2020年1月,吉利与戴姆勒共同成立智马达汽车有限公司,推动smart向高端电动车品牌转型;

2020年4月,比亚迪与丰田合资成立纯电动车研发公司,丰田刚刚推出的20多款电动汽车即被传技术来自比亚迪。

而在几天前,比亚迪和戴姆勒签署了股价转让协议,比亚迪将持有腾势90%的股份,而戴姆勒仅象征性地占有10%的股份,这一变化将于2022年年中完成。

这意味着戴姆勒已事实上退出了与比亚迪的合资公司。

而另一项有意思的安排则是,在吉利与戴姆勒、长城与宝马共同成立的新能源公司中,双方股比均为50∶50。

这即是市场开放中神奇的一幕,它达成了一种动态平衡。

多年来,各界对中国汽车多有批评,大而不强,另一方面保守不开放,没有象中国的白色家电企业一样实现对外资品牌的逆袭。

在2022年中国汽车市场将成为事实上的完全自由竞争市场之前,中国自主品牌有望复制中国白色家电企业逆袭的一幕。

它说明了一个浅显的道理,开放永远是激活产业的不二法门。

这一天虽然晚,但终于还是来了。

而我们期待的中国自主品牌的春天也已经悄悄的来了。

x

-

建立健全的汽车企业兼并重组机制,我认为是非常重要的。 2024-02-22 14:19

建立健全的汽车企业兼并重组机制,我认为是非常重要的。 2024-02-22 14:19 -

31岁的特伯舒眼中的高合汽车停摆 2024-02-20 11:49

31岁的特伯舒眼中的高合汽车停摆 2024-02-20 11:49 -

学霸雷军造车交卷 2023-12-05 23:41

-

英特尔宣布成立全新独立运营的FPGA公司——Altera 2024-03-01 12:47

英特尔宣布成立全新独立运营的FPGA公司——Altera 2024-03-01 12:47 -

哪吒汽车 All In AI,携手360集团推进大模型产品NETA GPT 上车 2024-03-01 17:21

哪吒汽车 All In AI,携手360集团推进大模型产品NETA GPT 上车 2024-03-01 17:21 -

15万有骁龙8295,16万配激光雷达,零跑C10发起“配置战” 2024-03-03 14:00

15万有骁龙8295,16万配激光雷达,零跑C10发起“配置战” 2024-03-03 14:00

京公网安备 11010502038466号

京公网安备 11010502038466号

关注官方微信

关注官方微信